| ぶつ げん じ | |

| ぶつ げん じ | |

| 画像が欠落の場合は「更新」を押して下さい | |

|

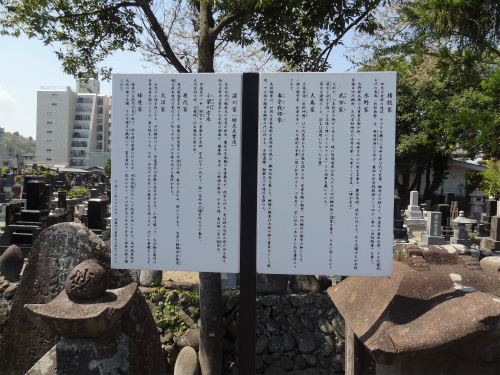

| ↑★猪股家 祖先は長崎の通訳、その子は蘭人に外科を学び代々医業。綱村公の時より、伊達家の番医近習。十三代慶邦公代の秀哉(別称独幹)は、花岡清州にも学び、最初の医学校教授として四十一巻の「治効随筆」を書く。 水野家 水野新兵衛の次男覚兵衛が祖。一時母方の小川姓を名乗る。慶長年間、政宗に仕える。代々活躍するが水野定泰は四代綱村、五代吉村時代の兵学の第一人者として有名。(碑がある) ★武市家 元和七、八年政宗の時から仕える。殊に刑部通尚は友人六人と四代綱村宛の諫書を書き、それに対し公より「巽言と法言を持って志深く嘆いてくれている」との返事を戴いている。(巽言は謙遜のこと、法言は道理にかなって言葉) ★大島家 大島良設(別称仲施)は二代忠宗にその才能を認められ、学資を賜い勉学、四代綱村の儒学の師となる。一族に儒学者・医者が多い。父の俊則は申楽(能と狂言のもと)で有名で、京に住み一年おきに仙台藩府につとめた。 ★香宗我部家 先祖親秀は、四国土佐加美郡宗我部村の城主、織田信長に属した。娘婿の親泰は大坂の陣で豊臣方として戦死。その孫の親重は綱村の代に仕える。子孫連綿、親範は江戸時代末期の人。 ★澁川家(助太夫常次) 足利宮内少輔泰氏の次男が祖先。慶長七年後裔の丹後義氏が、政宗に仕え、黒川郡大谷荘山崎の田を賜る。助太夫常次は寛永十九年虎の間番士、脇番頭・申次・小姓頭を歴任。千石の禄。妻は御一家の鮎貝氏。 ★小梁川宗永 伊達家十一世、持宗の三男盛宗が先祖。宗永は十一代目で、御一家村田主膳宗門の子で養子。五代吉村の時、大番頭―仙台藩武士団の長。 ★屋代家 屋代閑盛某を祖とする。閑盛は伊達十三世尚宗の時、奉行で五千石。孫に二子あり、次男の勘解由兵衛景頼は政宗時代の奉行として知られる。その子孫の代々の墓所がある。 ★大沼家 女性の小崎を祖とする。四代綱村のとき、伊達家品川屋敷の老女中をなす。小崎は願って、大沼勘左衛門の長男長英を継嗣とする。奧小姓をつとめ、三代・四代公の仙台への葬車に付き添うなど、代々の要職をこなす。 ★蜂屋家 蜂屋六左衛門可長が祖で、始め徳川家康に仕えるが、向井将監の計らいで政宗に用いられる。髙田城建設や大坂の陣で活躍。子の可廣は公議使いで、寛文事件で一役をになう。その百年忌と百五十年忌に香典白銀を贈られた。 ※ 詳しく知りたい方は、事務所で資料をお求め下さい。 |

| 題 目 碑 |

| ↓ 〔寿福円満 諸願成就〕 |

| 〈輪圓具足〉 |

|

| ↓ 左側面 |

|

| ↓ 右側面 |

|

| ↓ 〔寿福円満 諸願成就〕 |

| 〈功徳聚〉 |

|

| ↓ 右側面 |

|

| ↓ 左側面 |

|

| ↓ 台に文字がありますが、写真では読めませんでした。 |

|

| ↓ 題目碑 |

|

| ↓ 題目塔 |

|

| ↓ 木村寿禎解剖事蹟之碑 |

|

| ↓ 御 宝 蔵 |

|

|

| ↓ 納 骨 堂 |

|