| 大 白 法 より | |

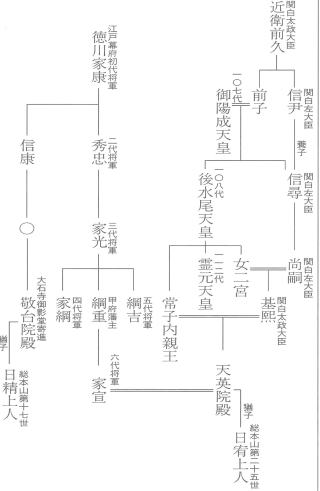

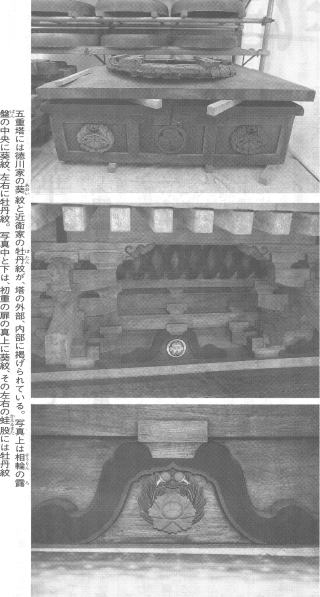

| 天英院殿の功績と生涯 現在、総本山大石寺では宗祖日蓮大聖大御聖誕八百年慶祝記念局の記念事業の一環として、五重塔の修復工事が進められています。 この五重塔は、絵本山第二十六世日寛上人と、大檀那である天英院殿の発願により建立されたものです。 ◇ ◇ 高貴な家柄 天英院殿とは、江戸幕府第六代将軍の徳川家宣の正室である近衛煕子のことで、戒名を天英院殿従一位光誉和貞崇仁尊儀ということから、こう呼ばれます。 生家である近衛家は、大化の改新の中心人物であった中臣(藤原)鎌足や、平安時代に権勢を誇った藤原道長の直系子孫である公家で、摂政・関白を輩出する五摂家の中でも筆頭の家格を持っていました。 また、煕子の父方の曽祖父である近衛信尋は後水尾天皇の弟で、母は後水尾天皇の第一皇女・常子内親王(品宮)であり、さらに後水尾天皇の母は近衛前久の娘・前子(中和門院)でありました。 これらのことからも、近衛家が天皇家と非常に近い、高貴な家柄であったことが理解できます。  入信のきっかけ さて、煕子は延宝七(一六七九)年、甲府藩主(甲府宰相)徳川綱重の長男・綱豊(後の家宣)に嫁ぎました。綱重は江戸幕府第三代将軍・家光の三男で、第四代将軍・家綱の弟、第五代将軍・綱吉の兄でした。 結婚前年の延宝六年に綱重が逝去したため、綱豊が家督を継承して、甲府藩主となっていました。 煕子の婚姻に際し、乳母の子が護持僧として共に江戸に下りましたが、この僧が貞享元(一六八四)年に大石寺に改宗して日顕師(大信阿闇利、後に贈上人)と名を改め、江戸の常泉寺住職となったことから、煕子もその檀那となったのでした。 そして、宝永六(一七〇九)年に夫・綱豊が家宣と名乗って第六代将軍となった後には、幕府から常泉寺に対して、宝永七年に朱印三十石と三千四百坪の土地が、翌正徳元(一七一一)年には江戸城本丸客殿が与えられました。この本丸客殿は、常泉寺に引き移されると書院として使用されました。 さらに煕子からも、正徳四年、常泉寺本堂造営のために千五百両もの大金が寄進されています。 このように、日顕師が住職となられて後、煕子は常泉寺に対して篤い帰依・外護をなしました。 日宥上人と三門造立 さて、日顕師が常泉寺の住職となった年には、煕子の猶子であった栄存師が、日顕師の弟子として出家しています(栄存師の出家はそれ以前とする説もある)。この栄存師とは、後の総本山第二十五世日宥上人のことです。 日宥上人の御出自の詳細は伝わっていませんが、猶子とは近親者間の養子関係を指すことが多いことから、近衛家もしくはそれに近い家の血筋であったかと考えられます。 家宣が将軍となった宝永六(一七〇九)年、日宥上人は大石寺に晋山され、第二十五世の御法主となられました。この時、煕子はお祝いとして網代の輿や諸道具を整え、日宥上人に贈っています。 また、翌宝永七年正月には、幕府から大石寺に独礼席が免許されました。独礼席とは、将軍に単独で対面できる特権的地位のことで、当時は中絶していたこの制度が、特別な計らいとして免許されたのでした。これによって日宥上人が、当時の最高権力者であった将軍夫妻に対して直接、本宗の信仰などについて説かれていたことが明らかです。 さらに正徳二(一七一二)年には、大石寺三門の造立に当たり、将軍・家宣より富士山の大木七十本と、煕子より黄金千二百粒が寄進され、五年後の享保二(一七一七)年に、晴れて三門が落慶しました。 また、正徳二年十月には、将軍・家宣が五十一歳をもって逝去したことから、煕子も落髪して天英院殿と称しました。 享保三(一七一八)年、日宥上人は、学頭であられた日寛上人に譲座されて、寿命坊に隠居されました。ちなみに、この寿命坊の建立施主も天英院殿です。 そして日宥上人は、享保十四(一七二九)年に御年六十一歳で御遷化なされ、天英院殿はその十二年後の寛保元年(一七四一)年に、七十六歳で逝去しました。天英院殿の逝去後は、その遺言によって大聖人御真筆御本尊が常泉寺に納められ、この御本尊は現在も同寺に格護されています。  五重塔の建立 さて、天英院殿は五重塔建立の志を立てられましたが、その建設時には、三門造立時に将軍夫妻より寄進された大木と黄金の残りがあったことから、これらも活用されました。 現在、五重塔の初重の扉の上にある蛙股に、徳川家の葵の紋章が掲げられています。また、その両隣には、天英院殿の生家・近衛家の紋である牡丹紋も掲げられています。 さらに、塔の最上部にある相輪の露盤部分や塔の内部にも両紋が掲げられており、それらはすべて、中央の葵紋を外側の牡丹紋が囲む配置となっています。 五重塔が建立された江戸時代において、この二つの紋を掲げることができたのは、天英院殿の力以外には考えられません。 大石寺五重塔が本宗の信仰上、たいへん重要な意義を持っているのはもちろんですが、武家と公家の棟梁である両家の家紋が並んで掲げられている公武合体の意匠は、日本の政治史や建築史の上からも、とても貴重なものと言えます。 |