| 大 白 法 より | |

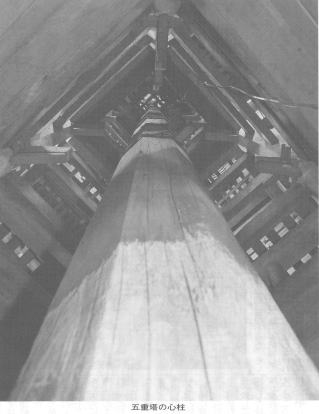

| 五重塔建立の経緯 現在、総本山大石寺では宗祖日蓮大聖大郷聖誕八百年慶祝記念局の記念事業の一環として、五重塔の修復工事が進められています。 この五重塔は、今から二百六十七年前の寛延二(一七四九)年六月、総本山第三十一世日因上人の代に建立されました。 ◇ ◇ 着 工 五重塔の建立は、総本山第二十六世日寛上人と大檀那である天英院殿(江戸幕府第六代将軍・徳川家宣公の正室)との御談合により発願されました。 その後、総本山第二十五世日宥上人・日寛上人・総本山第二十七世日養上人の三人の御法主上人が、それぞれ金五十両を拠出され、計百五十両をもって建立の基金を作られたのです。 この金百五十両が、現在の価値で、どれくらいのものか判然としませんが、一般に「十両盗めば首が飛ぶ」と言われ、また一両あれば江戸の庶民が家族四人で一カ月間暮らせたとされることを考えれば、この金額がけっして少額でないことが判ります。 しかし、これだけでは建立が叶わないことから、大石寺の地元をはじめ、全国各地で御供養の勧幕が行われました。 そして延享二(一七四五)年に、備中松山藩主の板倉勝澄公から千両の寄進がなされたことによって、五重塔の建立計画が具体的に進められることになったのです。 そして、延享三年四月に幕府の許可が下りると、「江戸三人上手の棟梁」と謳われた腕利きの中野市右衛門が登山し、六月二十八日には釿始の儀式が行われました。 これは、現在で言う起工式に当たるもので、この時、日因上人は、 「山を切り 土を平らげ 石すへて 代々もゆるがじ 塔の地かため」(大塔日記) との御歌を詠まれています。 この儀式に参列した誰もが、これから建立される巨大な塔に思いを馳せ、期待に胸をふくらませたことでしょう。 また、幕府の許可が下りてから棟梁が登山し、起工式が奉修されるまで、わずか二カ月しか、かかっていないことから考えると、許可以前から周到な準備が進められていたことがうかがえます。  心 柱 工事は、棟梁である中野市右衛門が中心となり、江戸や地元、さらには甲州下山(現在の山梨県身延町下山)の大工・職人などの手によって進められましたが、『五重宝塔供養法則』に、 「寺内の僧徒は土をもち石を荷って、なお身命を愛せず。近里の俗衆は地を引き木を寄せて、また手足を惜しむことなし」(研究教学書) とあるように、総本山や近隣に住む、五重塔の完成を心待ちにする僧俗が、自らの手足をもって工事を手伝いました。 そして、釿始の儀から五カ月後の十一月二十五日には、塔の中心に据えられる心柱が立てられました。 この心柱は、総本山近隣の原村(現在の静岡県富士宮市白糸)に住む、当時、大石寺総代であった渡辺兵左衛門経定によって寄進されたものです。 経定は、自らの山林から最も太い檜を切り出し、さらには、この大木を運ぶために新たな道まで造って、五重塔の建立に心を砕いたのでした。 日因上人は、これを讃えて御本尊を下賜され、その裏書きとして、 「この山神の大檜木一本、これを申し渡し宝塔の心柱と為す。よって、これを送るものなり」(諸記録) と記されています。 経定は、心柱を切り出した跡地に小堂を設け、この時賜った御本尊を御安置して、毎年、祭礼を行いました。これは平成の現在に至るまで、代々の当主によって続けられています。 日因上人は、心柱の立て初めに当たり、 「代の末の 後の世までも くちせずに いわをとなれや 塔のたて初」(大塔日記) との御歌を詠まれています。 さて、この心柱は、加工の都合もあってか、四つに分けられ、工事の進捗に合わせて順次、上に継ぎ足されていきました。 柱の結合部は、木組みされた上から鉄製の金具で頑丈に固定されていて、最下部の柱が立てられてからちょうど一年後の寛延元年十一月二十五日、心柱の最上部に相輪が載せられました。 完 成 そして、延享三年六月の釿始の儀以来、丸三年の工期と四千二百両余りの巨費を費やし、寛延二年六月、ついに念願叶って五重塔が完成しました。 五重塔の開眼供養法要は、日因上人の大導師のもと、六月十二日より十四日まで三日三夜にわたって盛大に奉修されました。 この時の様子について、日因上人の『宝塔建立之由来』には、 「その時の群衆、昼夜の参詣、前代未聞なり」(諸記録) と、多くの人々が喜び勇んで参詣したことが記されています。 おそらく五重塔の完成は、御当職の日因上人、学頭の日教上人(後の総本山第三十二世)をはじめとする地元の僧俗はもとより、心からの御供養を寄せた全国の檀信徒、工事関係者など、すべての人々の喜びであり、誇りであったことと思います。 また、建立から八十七年後に書かれた総本山第四十八世日量上人の『続家中抄』にも、 「貴賎群集し随喜渇仰す、茲に於いて諸伽藍己に全備せり、当山の繁栄是の時を隆んなりとなすなり」(日蓮正宗聖典 七七九㌻) と、最大級の讃辞をもって、この時のことが記されています。 現在、進められている五重塔の修復工事は、明年一月には完成する予定です。私たちは、蘇った優美な姿を見上げるとき、建立時の人々の篤い信心と大歓喜を感じることができるのではないでしょうか。 |