|

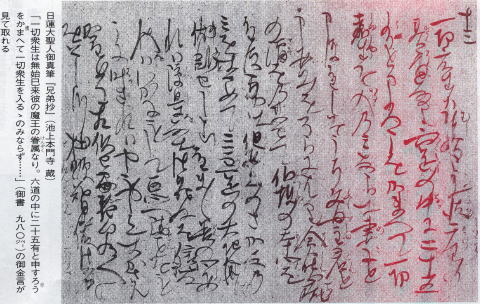

| 御在世の信徒に学ぶ ⑨ 池上兄弟 1 池上兄弟は、武蔵国池上(荏原郡千束郷・現在の東京都大田区)に住んでいた池上左衛門大夫康光の子で、長男を右衛門大夫宗仲と言い、弟を兵衛志宗長と言います。 池上家は、本姓は藤原氏であり、池上に住んでいたために池上の名を氏としたと伝えられています。 父の康光は、鎌倉幕府において造営や修繕・土木に関する管理の役目をして仕えていたと言われており、極楽寺良観の熱心な帰依者でありました。 兄弟の母は六老僧の一人である日昭の姉で、兄弟は日昭の甥に当たります。 建長八(康元元・一二五六)年ごろ、四条金吾らと同時期に、大聖人様に帰依したと言われており、池上家に対する御書は約十七通が伝えられています。 どちらかと言えば兄の宗仲のほうが信仰に篤かったようで、鎌倉の檀越の中では最古参の一人でした。 さて池上兄弟は、たびたび兄の宗仲が父康光より勘当されながらも、兄弟夫婦力を合わせて父を折伏し、勘当が許されたばかりか、ついに父康光を大聖人様の仏法に帰依させました。それまでの間の困難と大聖人様の御教導を学んでいきましょう。  兄弟の憂悩 兄弟は、父康光が極楽寺良観の熱心な帰依者であり、律宗を国賊と破折する大聖人様を憎んでいたことを憂いていました。康光は、子息が大聖人様に帰依することに猛反対していたのです。 ただし、残念なことに建治二(一二七六)年四月の『兄弟抄』以前の御書は皆無であるため、それ以前の詳細な状況を知ることはできません。 兄弟の勘当 前回までの四条金吾のように、文永十一(一二七四)年に大聖人様が身延に入られると、門下の有力信徒に様々な圧力が加えられていきました。 それまでも兄弟の大聖人様への帰依と、父康光の極楽寺良観への帰依とが対立していましたが、建治二年の初め、とうとう父康光は親権をもって、大聖人様への帰依をやめるように迫ったのです。 しかし、兄弟はこの圧迫に抗い従わなかったために、 「大夫志殿の御をやの御勘気」 (御書 九八四㌻) とあるように、父康光は宗仲を勘当してしまったのです。 この状況を、兄弟は大聖人様にご報告申し上げ、その返答の書状が同年四月の『兄弟抄』です。 この世界は第六天の魔王の所領 大聖人様は、この世界が第六天の魔王の所領であり、この世界に生きている人々はみな魔王の眷属であることを明かしています。 そして、善の心の持ち主には障りをなし、特に法華経を信じている人々を何としても悪道に堕とそうとするのです。例えば、ある時は妻子、あるいは父母主君、あるいは智者の身に魔王が入って、退転させようとするのです。 また、現世に様々な苦しみに遭うのは過去の謗法の罪によるのであり、また今生に正法を修行する功徳によって、未来に受けるべき大苦を今世に小苦として受けることができると、兄弟に御教示されています。 真実の報恩とは 兄弟にとっての最大の悩みは、法華経の信仰を貫いていくのか、それとも親の言に従うのかということであったと考えられます。 大聖人様の教えの通りに信仰を貫くならば、どうしても父の言に背くことになります。とはいえ、当時からしてみれば父親の言は絶対的な命令です。 そうした兄弟の悩みに対し、大聖人様は、父の言に従って法華経を捨てるならば、自身も父母も阿鼻叫喚の地獄に堕ちることを教え、大道心を起こし、いよいよ信心に励むべきことを仰せられています。 さて釈尊が出家する際に、父浄飯王は釈尊が出家することを惜しんで許しませんでした。王城の四つの門に多くの兵士を置いて警戒していましたが、釈尊は親の意に背いて出家をすることによって、かえって真実の報恩を行ったのです。 大聖人様は、 「一切はをやに随ふべきにてこそ候へども、仏になる道は随はぬが孝養の本にて候か」 (同 九八三㌻) と仰せられ、仏法の道は、反対する親の心に従わずに、ひたすら正法を信仰することが、かえって親への孝養に当たると仰せられています。 兄弟二人、そして夫人と共に 法華経の信仰をしている兄弟二人を、大聖人様は、『妙荘厳王品』に説かれる浄蔵・浄眼などの例、また印度における隠士と烈士の故事を引いて、兄弟二人とはあたかも鳥の二つの翼、人の両眼のようなものである。どちらかが欠けるならば大事を成すことができないことを示し、兄弟が異体同心して、父康光の難に立ち向かうように励まされています。 また兄弟の夫人たちに、夫と妻とは、あたかも影が身に添うように、今生だけでなく幾世も一体不二の関係であるので、 「夫たのしくば妻もさかふベし。夫盗人ならば妻も盗人なるべし」 (同 九八七㌻) と夫の苦楽は妻の苦楽となると仰せられています。 この『兄弟抄』の御指南に、宗仲夫妻、宗長夫妻は励まされ、結束して父康光を諌めました。兄弟夫妻の団結に、康光も手の下しようがなく、この時は宗仲の勘当も許されたのです。 必ず魔出来すべし 宗祖大聖人様は、この『兄弟抄』の中で、 「此の法門を申すには必ず魔出来すべし。魔競はずば正法と知るべからず。第五の巻に云はく『行解既に勤めぬれば三障四魔紛然して競ひ起こる、乃至随ふべからず畏るべからず。之に随へぼ将に人をして悪道に向かはしむ、之を畏れば正法を修することを妨ぐ』等云云」 (同九八六㌻) と、この文を、 「門家の明鏡」(同㌻) 「謹んで習ひ伝へて未来の資糧とせよ」 (同㌻) と仰せられています。 大聖人様の仏法を信仰するところ、必ず難が起きてくるのであり、立ちふさがる難を畏れず、今こそ唱題の功徳をもって乗り越えるべきときと心得て、一層の信心修行を勤めることが肝要です。 この門下の明鏡たる御金言を胸に、池上兄弟夫妻のように、異体同心の団結をもって、御命題達成に向けてますます精進してまいりましょう。 |