|

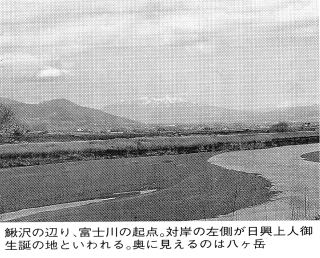

| 日興上人様(上) 御誕生 日興上人は、寛元四(一二四六)年三月八日、甲斐国大井荘鰍沢(山梨県鰍沢町)に誕生され、幼少より、駿河国蒲原荘(静岡県富士川町)の天台宗寺院、四十九院に登られました。四十九院は富士川の西側にありましたが、川を挟(はさ)んだ東側には実相寺という、同じく天台宗の寺院があり、両寺は常に僧侶が往来する密接な関係にあったと考えられています。  入 門 日興上人が十三歳の時、大聖人が一切経を閲覧(えつらん)するため実相寺を訪れました。一切経とは、釈尊が説かれた八万宝蔵と言われるすべてのお経のことです。 大聖人は、国中にはびこる災(わざわ)いの原因が、念仏等の間違った教えにあると悟られ、『立正安国論』を著(あらわ)して時の最高権力者であった北条時頼を諌(いさ)めようとされます。『立正安国論』には様々な経文が引用されていますが、大聖人は『立正安国論』執筆の準備のため、わざわざ鎌倉から実相寺に赴(おもむ)かれたのです。 この時、日興上人は大聖人の弟子となり、生涯、大聖人への常随給仕(じょうじゅい きゅうじ)を尽くされます。 大聖人は一切衆生が間違った教えによって地獄に堕(お)ちるのを防ぐため、徹底してその誤りを責めました。それに対し、大聖人の大慈悲を理解できない人々は、大聖人に対して悪口雑言を浴(あ)びせ、権力者は不当な罪を着せて流罪、罪にしようと画策(かくさく)したのです。 常随給仕 大聖人は、弘長元(一二六一)年に伊豆、文永八(一二七一)年に佐渡と、二度の配流を受けられましたが、日興上人はいつも大聖人にお供(とも)されました。そして、それらの地に日興上人は、教化(きょうけ)の足跡を数多く残されたのです。一例を挙(あ)げれば、佐渡には日興上人御書写の御本尊が二十数幅残されており、いずれも大聖人御入滅後に書写されたものです。この事実は大聖人滅後、佐渡の檀越(だんのつ)は日興上人に帰依(きえ)していた何よりの証(あかし)です。 大聖人は『三沢抄』に、 「さどの国より弟子どもに内々に申す法門あり」(御書一二〇四頁) と仰せられ、仏法の奥義(おうぎ)は弟子に内々(ないない)に伝えるものであると仰せです。 たとえば、大聖人の弟子檀那の中にも、大聖人は勇気ある立派な僧侶であるくらいにしか考えていない者が大勢いました。そのような者には、大聖人は御本仏であると理解できるはずがありません。したがって、大聖人は信解(しんげ)のおよばない人々に不信を抱(いだ)かせないためにも、安易(あんい)に深い法門を説き示すことはせず、弟子の信心に応じて内々に大事の法門を説かれたのです。 内々の法門とは相伝(相承)と言われ、公(おおやけ)の文献(御書)に著されたものではありません。 日興上人は、大聖人が末法の一切衆生を救済(きゅうさい)する御本仏であられることを、弟子の中でただ一人信解(しんげ)されていました。大聖人は、その日興上人に仏法の奥義を余すところなく伝授(でんじゅ)されたのです。 大聖人は佐渡配流を赦免(しゃめん)になられた後、日興上人の案内で身延に入られます。身延は日興上人の教化を受けた波木井実長の所領であり、この入山も日興上人を信頼されてのお振る舞いでした。  熟原法難 日興上人は、大聖人へのお給仕のかたわら折伏弘教(しゃくぶく ぐきょう)のため、しばしば身延から富士に赴(おもむ)かれました。やがて、富士方面にも大聖人の仏法が弘まり、富士の滝泉寺という寺では、寺の住僧(じゅうそう)や近辺の神社の氏子(うじこ)、また小作人の農民が次々と大聖人の門下(もんか)になっていきました。 これに危機感を募(つの)らせた滝泉寺院主代の行智は、農民らが他人の田畑を勝手に刈り取ったとして召し捕り、幕府の威勢によって改宗(かいしゅう)を迫(せま)ろうと企(くわだ)てたのです。そして苅田狼籍(かりた ろうぜき)という不当な罪を着せられ、二十名が幕府の評定所(ひょうじょうしょ)に連行され、過酷な拷問(ごうもん)を受けました。 この知らせを受けた大聖人は、すぐさま日興上人に宛てて『滝泉寺申状』を認められ、評定所に対し、行智の不当な振る舞いと、事の正邪を糺(ただ)すよう指示されました。 苅田狼籍の首謀者に仕立て上げられた神四郎・弥五郎・弥六郎の三名は、最後まで信心を貫(つらぬ)き通し、拷問の末、正法(しょうぼう)に身命を捧(ささげ)げました。 この非常事態の中でも、熱原(あつわら)の農民は退転(たいてん)することなく、大聖人の仏法を貫き通したのです。これら一連の出来事は「熱原法難」と呼ばれ、読み書きすらできない農民が不自惜身命(ふじしゃくしんみょう)の信心を貫き、七百数十年を経(へ)た今なお大聖人との師弟相対の誠を示した門下随一の信心の鑑(かがみ)として讃(たた)えられています。そして、このことが大聖人出世の本懐たる本門戒壇(ほんもん かいだん)の大御本尊を御図顕される大きな機縁となりました。 このように、日興上人の弘教は、常に大聖人一期(いちご)の御化導(ごけどう)と密接に関わっているのです。 血脈相承 大聖人は御入滅に際し、御自身の御魂魄(ごこんぱく)を留められた本門戒壇の大御本尊、および法義のすべてを日興上人に血脈相承(けちみゃく そうじょう)されました。 何故、大聖人は日興上人を選ばれたのか。それは、日興上人ただお一人が、常に大聖人を末法の仏様として正しく拝し、師弟相対の信心を全(まっと)うされたからです。 大聖人には、六老僧と言われる六人の弟子がいました。その一人日頂(にっちょう)師は、後に日興上人に帰依しましたが、それ以外の弟子は、本仏は釈尊であり、大聖人はその弟子に過(す)ぎないと考えていました。そのため彼らは、釈尊像を本尊として拝んだり、大漫奈羅(だいまんだら)の南無妙法蓮華経の直下(ちょっか)、御本仏大聖人の御名(おんな)を認(したた)めるべきところを、勝手に自分の名前に書き変えたりしていました。 血脈相承を受けられた日興上人のみが、大漫奈羅こそが御本仏大聖人の御魂魄たる人法一箇(にんぽう いっか)の正しい御本尊としての意義を体され、「南無妙法蓮華経 日蓮」と書写し、また相承なき者が御本尊を書写することを厳(げん)に禁止されたのです。 私たちが大聖人の仏法の功徳に浴することができるのは、ひとえに日興上人の厳格な仏法伝持(ぶっぽう でんじ)の功績によることを忘れてはなりません。(つづく) |