| 「大日蓮 平成24年 6月号」 | |

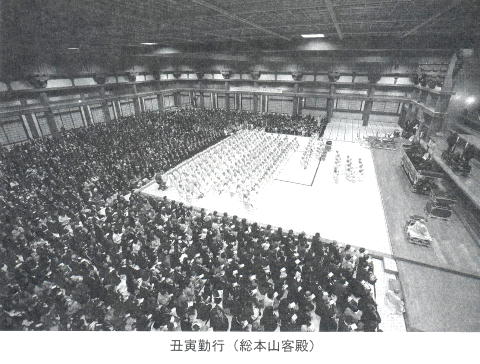

| 丑寅勤行は、総本山大石寺の客殿で、御法主上人が毎朝丑寅の時刻に行う五座の勤行であり、本宗における非常に重要な儀式です。 第二祖日興上人の、 「大石寺は御堂と云ひ墓所と云ひ日目之を管領し、修理を加へ勤行を致して広宣流布を待つべきなり」(日興跡条々事・御書一八八三㌻) との御遺命を守り、歴代の御法主上人が広宣流布を祈念して、七百年来、一日として欠かすことなく続けられてきました。  丑寅の時の意義 この丑寅勤行のいわれについて、第二十六世日寛上人は、 「問う、古より今に至るまで毎朝の行事、丑寅の刻みに之れを勤む、其の謂れ如何。答う、丑の終わり寅の始めは即ち是れ陰陽生死の中間にして、三世諸仏成道の時なり。是の故に世尊は明星の出づる時豁然として大悟し、吾が祖は子丑に頚を刎ねられ、魂佐渡に到る云云。当山の行事亦復斯くの若し。朝な朝な刹那成道・半偈成道を唱うるなり」(六巻抄二〇一㌻) と明示されています。 丑寅の時とは、陰の終わり陽の始め、すなわち陰陽の中間であり、また、死の終わり生の始め、すなわち生死の中間です。陰とは暗であり、迷いです。また、陽とは明であり、悟りです。 したがって、丑寅の時は迷いの陰から悟りの陽に移る時で、しかも、この迷暗・悟明の去来は同時です。 日蓮大聖人が『上野殿御返事』に、 「御臨終のきざみ、生死の中間に、日蓮かならずむかいにまいり候べし。三世の諸仏の成道は、ねうしのをはりとらのきざみの成道なり」(御書一三六一㌻) と仰せのように、この丑寅は三世の諸仏の成道する時です。 すなわち、釈尊は三十歳の十二月八日、菩提樹の下で明星の出る時に豁然として悟りを開かれましたが、この明星の出る時というのも、やはり寅の時です。 また、大聖人も『開目抄』に、 「日蓮といゐし者は、去年(文永八年)九月十二日子丑の時に頚はねられぬ。此は魂魄佐土の国にいたる」(同五六三㌻) と仰せですが、竜の口法難において、名字凡夫の大聖人の御身の当体が、そのまま久遠元初の自受用身となられ、末法下種の本仏と顕れあそばされたことを、このように明かされたのです。 頚の座の子丑の時は、名字凡身の大聖人の死の終わりなので、頚を刎ねられたと仰せられ、事終わって寅の時は、久遠元初の自受用身の生の始めなので、魂魄と仰せです。 このように、丑寅の時刻は仏様が悟りを開く時で、仏法上、まことに意義のある時刻です。 丑寅の方角の意義 また、丑寅とは方角の上からは東北を言い、これをまた鬼門とも言います。『上野殿御返事』 に、 「仏法の住処は鬼門の方に三国ともにたつなり。此等は相承の法門なるべし」(同一三六一㌻) と仰せられているように、インド・中国・日本の三国ともに、仏法の中心地はその首府の丑寅の方向、すなわち鬼門の方角に立てられています。日寛上人も、 「当に知るべし、鬼門は即ち丑寅の方なり。霊鷲山は王舎城の鬼門なり、天台山は漢陽宮の鬼門なり、比叡山は平安城の鬼門なり。類聚第一巻の如し。富士山も亦王城の鬼門なり(中略)亦復当に知るべし、当山の勤行は、往古より今に至るまで正しく是れ丑寅の時なり。之を思え、之を思え」(御書文段一六七㌻) と、丑寅の意義の深さを述べられています。 鬼門の鬼とは、帰の意味を持ち、鬼門は仏法帰入を表します。総本山大石寺の大坊入口に建てられている鬼門にも、また、そのような意味があります。 一切衆生は鬼門より帰入し、大坊の客殿に参詣して、謗法の気持ちを絶ち、至心に題目を唱える時、即身成仏を遂げるのです。  丑寅勤行の意義 このように「丑寅」には深い意義があり、総本山の毎朝の勤行が、鎌倉時代の古えより今日に至るまで、丑寅の時に行われてきたのも、ここにあります。 丑寅は三世諸仏成道の時ですから、丑寅勤行も、毎朝毎朝、刹那半偈の成道を唱えるのです。信心強盛にして、一切の余念、謗法を捨てて、ただ南無妙法蓮華経と唱え奉り、凡身即仏身と成る、すなわち即身成仏の妙行です。 以上のように、丑寅勤行の意義はまことに深く、総本山大石寺においては、第二祖日興上人以来、七百年もの間、時には政治権力による弾圧のなかでも、一日として欠かすことなく行われてきました。順縁の衆生をして速やかに仏身を成ずるよう、また、逆縁の衆生をして早く大聖人の仏法に帰入せしめるよう、一閻浮提広宣流布の大願成就を、歴代の御法主上人が祈念してこられたのです。 私達は、この丑寅勤行の意義を体するとともに、大聖人の竜口御法難を偲び奉り、また、御法主上人の不惜身命の精神を肝に銘じて、常の勤行をおろそかにせず、末法唯一無二の正法たる大聖人の仏法を一閻浮提に広宣流布するため、ますます精進しなければなりません。 |